पूर्व के राज्य यूरोपीय उपनिवेशीकरण पाठ योजना की शुरुआत। विषय पर प्रस्तुति: पूर्व के राज्य। यूरोपीय उपनिवेशीकरण की शुरुआत. अंग्रेजी पर आक्रमण

1 स्लाइड

2 स्लाइड

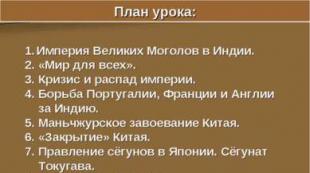

पाठ योजना: भारत का मुगल साम्राज्य। 2. "सभी के लिए शांति।" 3. साम्राज्य का संकट एवं पतन। 4. भारत के लिए पुर्तगाल, फ्रांस और इंग्लैण्ड का संघर्ष। 5. चीन की मांचू विजय. 6. चीन का "समापन"। 7. जापान में शोगुनों का शासन। तोकुगावा शोगुनेट. 8. जापान का "समापन"।

3 स्लाइड

पाठ असाइनमेंट: इस बारे में सोचें कि चीन और जापान के "बंद" ने इन देशों के आर्थिक विकास को कैसे प्रभावित किया।

4 स्लाइड

5 स्लाइड

1. भारत में मुगल साम्राज्य बाबर 1526 में, अफगान शासक बाबर ने 20,000 सैनिकों के साथ भारत पर आक्रमण किया, कई लड़ाइयाँ जीतीं और मुगल साम्राज्य की नींव रखी। बाबर ने भारतीय सामंतों पर अपनी जीत का श्रेय अपनी अनुभवी युद्ध-कठोर सेना, उत्कृष्ट तोपखाने और नई युद्ध तकनीकों को दिया। पदीशाह बनने के बाद, बाबर ने सामंती संघर्ष को समाप्त कर दिया और व्यापार को संरक्षण प्रदान किया, लेकिन 1530 में वह मर गया, मुश्किल से अपने साम्राज्य की नींव रख रहा था।

6 स्लाइड

1. भारत में मुग़ल साम्राज्य बाबर के उत्तराधिकारियों के अधीन, 17वीं शताब्दी के अंत तक साम्राज्य। इसमें लगभग पूरा भारत शामिल था। विजेताओं का धर्म इस्लाम था और यह मुग़ल साम्राज्य का राजधर्म बन गया। मुस्लिम शासक आबादी के संख्यात्मक अल्पसंख्यक वर्ग के प्रतिनिधि थे, लेकिन उन्होंने जो नीतियां अपनाईं वे हिंदू राजकुमारों से अलग नहीं थीं। उन्होंने कानूनों के पालन के बदले में "काफिरों" को, पारंपरिक धर्म - हिंदू धर्म को मानते हुए, अपने रीति-रिवाजों के अनुसार रहने की अनुमति दी। महान मुग़ल - बाबर, अकबर, जहाँ संकेत - पदीशाह की शक्ति

7 स्लाइड

2. "सभी के लिए शांति" अकबर मुगल साम्राज्य अकबर (1556-1605) के शासनकाल के दौरान अपनी सबसे बड़ी समृद्धि तक पहुंच गया। वह इतिहास में मुगल साम्राज्य के निर्माता, एक प्रतिभाशाली सुधारक के रूप में दर्ज हुए, जिन्होंने एक मजबूत केंद्रीकृत राज्य बनाने की मांग की थी। कभी बल से तो कभी चालाकी से काम लेते हुए अकबर ने अपने राज्य का क्षेत्र कई गुना बढ़ा लिया। अकबर ने समझा कि साम्राज्य तभी मजबूत होगा जब केंद्र सरकार को आबादी के विभिन्न वर्गों का समर्थन प्राप्त होगा। इसके लिए उन्होंने क्या किया? पाठ्यपुस्तक, पृष्ठ 277

8 स्लाइड

2. "सभी के लिए शांति" हिंदू पुस्तक स्वर्णिम नियमों से, अकबर कला के संरक्षक के रूप में भी प्रसिद्ध हो गया। उनके आदेश पर वैज्ञानिकों और कवियों ने प्राचीन हिंदू महाकाव्य की रचनाओं का फ़ारसी में अनुवाद किया। शाही कार्यशाला में, कलाकारों ने मुगल लघुचित्रों के सुंदर नमूने बनाए, कैथोलिक मिशनरियों द्वारा देश में लाई गई यूरोपीय नक्काशी की नकल की, इस कार्यशाला में चित्र बनाए गए और शैली के दृश्यों को पुस्तकों में चित्रित किया गया। "सभी के लिए शांति" के सिद्धांत पर किए गए अकबर के सुधारों ने मुगल साम्राज्य को मजबूत किया।

स्लाइड 9

3. साम्राज्य का संकट और पतन अकबर के उत्तराधिकारी एक मजबूत केंद्रीकृत राज्य बनाने की नीति को जारी रखने में विफल रहे। भारतीय समाज जाति व्यवस्था, असंख्य लोगों के जीवन स्तर के विभिन्न मानकों और विजय के अंतहीन युद्धों से विभाजित था। विद्रोह के लिए हमेशा तैयार रहने वाले कुलीनों को अधिक से अधिक भूमि देना आवश्यक था। और राजकोष को कम से कम कर प्राप्त हुआ, और मुगलों ने फिर से विजय के युद्ध छेड़ दिए। लेकिन मुगल साम्राज्य का क्षेत्र जितना बड़ा होता गया, केंद्र सरकार उतनी ही कमजोर होती गई। फ़ारसी विजेता नादिर शाह

10 स्लाइड

3. 18वीं सदी की शुरुआत से साम्राज्य का संकट और पतन। पदीशाहों की शक्ति प्रतीकात्मक हो जाती है। एक के बाद एक प्रांत अलग होते गये। सम्राटों ने वास्तविक शक्ति खो दी, लेकिन राजकुमारों ने इसे हासिल कर लिया। 1739 में, फ़ारसी विजेता नादिर शाह की घुड़सवार सेना ने दिल्ली पर कब्ज़ा कर लिया और राजधानी के अधिकांश निवासियों को नष्ट कर दिया। तब भारत के उत्तरी भाग पर अफगानों का कब्ज़ा हो गया। 18वीं सदी के पूर्वार्ध में. भारत वास्तव में विखंडन की स्थिति में लौट आया, जिससे यूरोपीय उपनिवेशीकरण में आसानी हुई। नादिर शाह की घुड़सवार सेना

11 स्लाइड

4. भारत के लिए पुर्तगाल, फ्रांस और इंग्लैंड का संघर्ष 16वीं शताब्दी में यूरोपीय उपनिवेशवादियों का भारत में प्रवेश शुरू हुआ। भारत के लिए समुद्री मार्ग खोलकर पुर्तगालियों ने मालाबार तट पर कई ठिकानों पर कब्ज़ा कर लिया। लेकिन उनके पास देश के अंदरूनी हिस्सों में आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त बल नहीं थे। पुर्तगालियों का स्थान डचों ने ले लिया, जिन्होंने बड़ी मात्रा में भारत से मसालों का निर्यात करना शुरू कर दिया और भारतीयों के जीवन में बिल्कुल भी हस्तक्षेप किए बिना, विशेष रूप से व्यापार में लगे रहे। फ्रांसीसी अगले थे। और आख़िरकार, अन्य सभी यूरोपीय लोगों को किनारे करते हुए अंग्रेज़ भारत पहुंचे। वास्को डी गामा द्वारा भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज

12 स्लाइड

4. भारत के लिए पुर्तगाल, फ्रांस और इंग्लैंड का संघर्ष 1600 में अंग्रेजों ने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की, जिसने भारत में विभिन्न स्थानों पर व्यापारिक चौकियाँ बनाईं। 1690 में, अंग्रेजों ने महान मुगल द्वारा दी गई भूमि पर कलकत्ता का गढ़वाली शहर बनाया। कंपनी ने बड़ी ज़मीनें हासिल कर लीं, जिन पर गवर्नर-जनरल का नियंत्रण था, और उनकी सुरक्षा के लिए, इसने किले बनाए और भाड़े के भारतीय सैनिकों (सिपाही) की टुकड़ियों का निर्माण किया, जो यूरोपीय तरीके से सशस्त्र और प्रशिक्षित थे। इन सैनिकों की कमान अंग्रेज अधिकारियों के हाथ में थी। ईस्ट इंडिया कंपनी के आधुनिक खंडहर

स्लाइड 13

1757 में, अंग्रेजों ने बंगाल पर कब्जा कर लिया, जिससे ईस्ट इंडिया कंपनी के सैनिकों द्वारा पूरे देश की व्यवस्थित विजय की शुरुआत हुई, इसकी संपत्ति एक वास्तविक औपनिवेशिक साम्राज्य में बदल गई। भारत में इंग्लैंड का मुख्य प्रतिद्वंद्वी फ्रांस था, लेकिन उसने भारत में अपने किले खो दिए और केवल मामूली व्यापार किया। अंग्रेज भारत से कपड़े, मसाले और चीनी मिट्टी के बर्तन निर्यात करते थे 4. भारत के लिए पुर्तगाल, फ्रांस और इंग्लैंड का संघर्ष

14 स्लाइड

15 स्लाइड

5. 16वीं सदी के अंत से चीन की मांचू विजय। पूर्वोत्तर चीन में मांचू राज्य मजबूत हुआ। 17वीं सदी की शुरुआत में. मंचू ने चीन पर आक्रमण करना शुरू कर दिया और पड़ोसी जनजातियों और कोरिया को अपने अधीन कर लिया। फिर उन्होंने चीन के साथ युद्ध शुरू कर दिया. इसी समय, चीन में नए करों की शुरूआत के कारण किसान विद्रोह हुए। किंग साम्राज्य के निर्माता - नूरहासी

16 स्लाइड

विद्रोही सेना ने मिंग राजवंश के सरकारी सैनिकों को हराया और बीजिंग में प्रवेश किया। भयभीत चीनी सामंतों ने मांचू घुड़सवार सेना के लिए राजधानी तक पहुंच खोल दी। जून 1644 में मंचू ने बीजिंग में प्रवेश किया। इस तरह से मांचू किंग राजवंश ने चीन में खुद को स्थापित किया और 1911 तक शासन किया। 5. चीन की मांचू विजय - मिंग राजवंश का राज्य

स्लाइड 17

5. चीन पर मांचू की विजय मंचू ने अपने लिए एक अलग और विशेषाधिकार प्राप्त स्थान सुरक्षित कर लिया। सरकार के स्वरूप के अनुसार, 17वीं-18वीं शताब्दी में किंग चीन। निरंकुशता थी. राज्य का मुखिया सम्राट बोगडीखान था, जो असीमित शक्ति से संपन्न था। किंग राजवंश ने विजय के लिए अंतहीन युद्ध छेड़े। 18वीं सदी के मध्य तक. उसने पूरे मंगोलिया पर कब्ज़ा कर लिया, फिर उइघुर राज्य और तिब्बत के पूर्वी हिस्से को चीन में मिला लिया। वियतनाम और बर्मा में बार-बार विजय अभियान चलाए गए। किंग राजवंश के दौरान महल का जीवन

18 स्लाइड

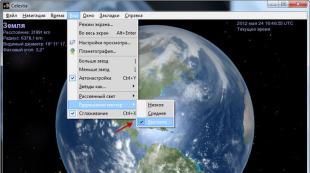

6. 17वीं-18वीं शताब्दी में चीन का "समापन"। अंग्रेजी और फ्रांसीसी व्यापारी चीनी बंदरगाहों पर दिखाई देने लगे। चीनियों ने आने वाले विदेशियों को सैन्य मामलों और उद्यमशीलता में अपने ऊपर श्रेष्ठता देखकर भय और सम्मान की दृष्टि से देखा। लेकिन 1757 में, किंग सम्राट के आदेश से, गुआंगज़ौ को छोड़कर सभी बंदरगाहों को विदेशी व्यापार के लिए बंद कर दिया गया। किंग राजवंश के बोगडीखान

स्लाइड 19

यह चीन के अलगाव की शुरुआत थी. चीन को "बंद" करने की नीति का कारण यह था कि पड़ोसी देशों में यूरोपीय लोगों की उपनिवेशवादी नीति की जानकारी मांचू दरबार तक पहुंचती थी। अधिकारियों को ऐसा लग रहा था कि विदेशियों के साथ संपर्क ने चीनी समाज की पारंपरिक नींव को कमजोर कर दिया है। 6. चीन में बुद्ध की मूर्ति का "समापन"।

20 स्लाइड

21 स्लाइड

7. जापान में शोगुनों का शासन। तोकुगावा शोगुनेट 16वीं सदी के अंत और 17वीं सदी की शुरुआत में जापान में सामंती गुटों के बीच सत्ता के लिए संघर्ष में। इयासु तोकू-गावा विजयी रहा, और फिर उसने जापान के सभी विशिष्ट राजकुमारों को अपनी शक्ति के अधीन कर लिया और शोगुन की उपाधि धारण की। उस समय से, टोकुगावा शोगुन अगले 250 वर्षों के लिए जापान के संप्रभु शासक बन गए। शाही दरबार को उनकी शक्ति के सामने झुकने के लिए मजबूर होना पड़ा। शोगुनेट प्रणाली के संस्थापक इयासु तोकुगावा

स्लाइड 22

7. जापान में शोगुनों का शासन। तोकुगावा शोगुनेट इंपीरियल पैलेस शाही परिवार को वास्तविक शक्ति से वंचित कर दिया गया था, उसे जमीन रखने की अनुमति नहीं थी, और उसके रखरखाव के लिए चावल का एक छोटा सा राशन आवंटित किया गया था। शाही दरबार में हमेशा ऐसे अधिकारी होते थे जो जो कुछ भी हो रहा था उस पर नज़र रखते थे। सम्राट को सम्मान दिया गया, लेकिन इस बात पर जोर दिया गया कि एक दिव्य सम्राट के लिए अपनी प्रजा के साथ संवाद करने के लिए "अनुकंपा" करना उचित नहीं था।

24 स्लाइड

7. जापान में शोगुनों का शासन। तोकुगावा शोगुनेट 17वीं सदी की शुरुआत में। तोकुगावा ने बौद्ध धर्म को राज्य धर्म घोषित किया और प्रत्येक परिवार को एक विशिष्ट मंदिर सौंपा। कन्फ्यूशीवाद समाज में संबंधों को विनियमित करने वाला सिद्धांत बन गया। 17वीं शताब्दी में मुद्रण में प्रगति। साक्षरता के विकास में योगदान दिया। मनोरंजक और शिक्षाप्रद प्रकृति की कहानियाँ शहरी आबादी के बीच लोकप्रिय थीं। लेकिन सरकार ने यह सुनिश्चित किया कि शोगुन की आलोचना प्रिंट मीडिया में न आये। 1648 में, जब एक किताब की दुकान ने शोगुन के पूर्वजों के बारे में अपमानजनक बयानों वाली एक किताब छापी, तो दुकान के मालिक को मार डाला गया। इयासु तोकुगावा

25 स्लाइड

8. जापान का "समापन" 1542 से, लगभग 100 वर्षों तक, जापानियों ने पुर्तगालियों से हथियार खरीदे। फिर स्पेनवासी देश में आये, उसके बाद डच और अंग्रेज आये। यूरोपीय लोगों से, जापानियों ने सीखा कि, चीन और भारत के अलावा, जो उनके दिमाग में दुनिया को सीमित करते थे, अन्य देश भी थे। मिशनरियों ने देश में ईसाई शिक्षाओं का प्रचार किया। केंद्र सरकार और कुलीन वर्ग ने सार्वभौमिक समानता के ईसाई विचारों को मौजूदा परंपराओं के लिए खतरा देखा। सम्राट मीजी के ब्रिटिश प्रतिनिधिमंडल पर हमला।

26 स्लाइड

8. 30 के दशक में जापान का "समापन"। 17वीं शताब्दी में यूरोपीय लोगों को देश से बाहर निकालने और ईसाई धर्म पर प्रतिबंध लगाने के फरमान जारी किए गए। शोगुन इमित्सु तोकुगावा के फरमान में कहा गया है: "भविष्य में, जब तक सूरज दुनिया पर चमकता रहेगा, कोई भी जापान के तटों पर उतरने की हिम्मत नहीं करेगा, भले ही वह एक राजदूत हो, और इस कानून को दर्द के आधार पर कभी भी रद्द नहीं किया जा सकता है।" मौत की।" जापान के तट पर आने वाले किसी भी विदेशी जहाज को नष्ट कर दिया जाता था और उसके चालक दल को मौत के घाट उतार दिया जाता था। शोगुन इमित्सु तोकुगावा का फरमान

स्लाइड 27

8. जापान का "बंद होना" जापान के "बंद होने" के क्या परिणाम हुए? तोकुगावा राजवंश के निरंकुश शासन ने पारंपरिक समाज के विनाश को रोकने की कोशिश की। हालाँकि जापान का "बंद" अधूरा था, लेकिन इससे विदेशी बाज़ार से जुड़े व्यापारियों को काफी नुकसान हुआ। अपना पारंपरिक व्यवसाय खोने के बाद, उन्होंने दिवालिया किसान मालिकों से जमीन खरीदनी शुरू कर दी और शहरों में उद्यम स्थापित किए। पश्चिम के देशों से जापान के तकनीकी पिछड़ेपन को ओकुशा ने समेकित किया - एडो युग के पहले शोगुन, तोकुगावा इयासु की कब्र

रूसी साहित्य में, औपनिवेशिक विस्तार की तीन अवधियों को अलग करने की प्रथा है:

1) 16वीं सदी की शुरुआत से 18वीं सदी के मध्य तक "वाणिज्यिक उपनिवेशवाद", जिसकी विशेषता यूरोप में निर्यात के लिए औपनिवेशिक वस्तुओं की खोज थी;

2) "औद्योगिक पूंजी के युग का उपनिवेशवाद" - 18वीं सदी का उत्तरार्ध - 19वीं शताब्दी का अंत, जब उपनिवेशों और संपूर्ण गैर-यूरोपीय दुनिया के शोषण का मुख्य तरीका इनमें यूरोपीय वस्तुओं का आयात बन गया। देश;

3) "साम्राज्यवाद के युग का उपनिवेशवाद", या "एकाधिकार पूंजी की अवधि का उपनिवेशवाद" - 19वीं शताब्दी के अंत से, जब आश्रित देशों के संसाधनों का उपयोग करने के पिछले तरीकों में एक और तरीका जोड़ा गया - का निर्यात वहां यूरोपीय पूंजी, निवेश की वृद्धि, जिससे गैर-यूरोपीय देशों का औद्योगिक विकास हुआ 23।

शुरू पहली अवधिभौगोलिक खोजों के युग के साथ मेल खाता है। महान भौगोलिक खोजों की शुरुआत पुर्तगाल और स्पेन, सामंती देशों और सबसे विकसित देशों से हुई थी। पूर्व में क्रुसेडर्स के आंदोलन, जो आंदोलन कई शताब्दियों तक कम नहीं हुए, लोगों के जीवन में स्पेनिश-पुर्तगाली जैसे हिंसक बदलाव क्यों नहीं लाए, यह वही सामंती विस्तार प्रतीत होता है। उत्तर स्पष्ट है.

सबसे पहले, खोज के युग के दौरान औपनिवेशिक विस्तार ने, धर्मयुद्ध के विपरीत, व्यापारी पूंजीवाद की जरूरतों को पूरा किया। यह पूंजीवाद के साथ विकसित हुआ और सर्वव्यापी बन गया, जिससे महानगर और उपनिवेश दोनों पर गहरा प्रभाव पड़ा।

दूसरे, इबेरियन प्रायद्वीप के रईसों ने पहली औपनिवेशिक विजय में भाग लिया, और इन युद्धों को अक्सर फ़्लैंडर्स और ब्रैबेंट के व्यापारियों द्वारा वित्तपोषित किया गया था।

तीसरा, डचों की तरह पुर्तगाली और स्पेनियों को भी सोने की अतृप्त प्यास ने यूरोप से परे धकेल दिया था। यूरोपीय लोगों को एशिया और अफ़्रीका के राज्य सबसे अमीर देश लगते थे। यूरोपीय व्यापारी सेनेगल और नाइजर से सोने की रेत लाते थे। उनकी कहानियों में, सोने के भंडार ने शानदार अनुपात हासिल कर लिया; व्यापारियों ने दावा किया कि "सोना पैदा होगा" अफ्रीका में, नाइजर नदी बेसिन में।

चौथा, चीन, भारत और इंडोचीन ने अपने मसालों से यूरोपीय लोगों को आकर्षित किया। मसाले सोने जितने महँगे थे। यूरोप में मसालों से समृद्ध एशियाई राज्यों को "इंडीज़" कहा जाता था। चूँकि अफ़्रीकी सोने का खनन अटलांटिक महासागर में बहने वाली बड़ी नदियों की उथली गहराई से किया जाता था, इसलिए ऐसा लगता था कि अफ़्रीका के पश्चिमी तट का अनुसरण करते हुए वे गोल्डन नदी तक पहुँच जाएँगे। शक्तिशाली ओटोमन साम्राज्य के साथ संघर्ष के बिना भी मसाले प्राप्त किये जा सकते हैं। ऐसा करने के लिए, आपको भारत के लिए एक समुद्री मार्ग खोजने की आवश्यकता है।

पुर्तगाली बार्टोलोमियो डायस केप ऑफ गुड होप पहुंचे और 1498 में वास्को डी गामा ने भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज की। महान भौगोलिक खोजों के परिणामस्वरूप, पुर्तगाल ने निम्नलिखित क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया: एशिया में - गोवा शहर और भारत के पश्चिमी तट पर कुछ बिंदु। भारत में पैर जमाने के बाद, पुर्तगाली पूर्व की ओर चले गए और इंडोनेशिया और मोलुकास पर कब्जा कर लिया; अफ्रीका में - कांगो नदी (ज़ैरे) और मोज़ाम्बिक का मुहाना। 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में। पुर्तगाली नाविक नडांगो राज्य को अपने अधीन करने में कामयाब रहे, इसके राजा ने नगोला की उपाधि धारण की थी। बाद में यह अंगोला का पुर्तगाली उपनिवेश रहा।

स्पेन इंडीज़ की समृद्धि के लिए पश्चिमी मार्ग की तलाश में था। 1519-1522 में दुनिया भर की यात्रा की। स्पैनिश राजा की सेवा में एक पुर्तगाली फर्डिनेंड मैगलन ने फिलीपींस की खोज की। फिलीपीन द्वीप समूह के उपनिवेशीकरण में कैथोलिक मठवासी आदेशों ने प्रमुख भूमिका निभाई। जनजातीय नेताओं के बीच विरोधाभासों का लाभ उठाते हुए, मिशनरी भिक्षुओं ने पहले स्थानीय कुलीनों और फिर उनकी प्रजा को ईसाइयों में परिवर्तित किया। 17वीं शताब्दी के मध्य तक। स्पेनियों ने फिलीपींस में पैर जमा लिया।

17वीं सदी की शुरुआत में. पूर्व ने हॉलैंड, इंग्लैंड और फ्रांस का ध्यान आकर्षित किया। एशिया में हॉलैंड ने मलाया के दक्षिणी भाग सीलोन द्वीप पर कब्ज़ा कर लिया और पुर्तगालियों को इंडोनेशिया से बाहर निकाल दिया। अफ्रीका में, हॉलैंड ने केप ऑफ गुड होप में पैर जमा लिया।

अफ्रीका में इंग्लैंड ने अपना पहला किला गाम्बिया और गोल्ड कोस्ट (घाना) में बनाया।

दूसरी अवधि मेंइंग्लैंड ने भारत के लिए लड़ना शुरू किया। संघर्ष दो मोर्चों पर है: यूरोप में फ्रांस के साथ प्रतिद्वंद्विता (सात साल का युद्ध); भारत का उचित विघटन और व्यक्तिगत भारतीय रियासतों की क्रमिक विजय। 1818 तक, लगभग पूरे भारत को अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने जीत लिया था, केवल पंजाब (पंजाब) की एक स्वतंत्र रियासत को छोड़कर। 1858 में, भारत "ब्रिटिश ताज का मुख्य रत्न" बन गया।

फ्रांस, भारत में पराजित होने के बाद, इंडोचीन (वियतनाम) के लिए लड़ाई शुरू करता है। अफ्रीकी महाद्वीप पर, सेनेगल नदी के मुहाने पर स्थित डकार, मुख्य फ्रांसीसी किला बन गया।

दिलचस्प , स्पैनिश-पुर्तगाली औपनिवेशिक नीति में मुख्य भूमिका राज्य की सामंती-नौकरशाही मशीन द्वारा निभाई गई थी, और उपनिवेशीकरण की दूसरी अवधि में पहल व्यापारिक और सूदखोर कंपनियों की थी: इंग्लिश ईस्ट इंडिया, डच वेस्ट इंडिया, फ्रांसीसी पूर्वी भारत, आदि।

उपनिवेशीकरण का तीसरा काल- यह एकाधिकार पूंजी की मदद से उपनिवेशों का शोषण है: चीन को "प्रभाव के क्षेत्रों" में विभाजित करने से लेकर, वियतनाम, बर्मा आदि की विजय तक। 19वीं सदी के अंत में - 20वीं सदी की शुरुआत में अफ़्रीका के क्षेत्रीय विभाजन से पहले। (अफ्रीका के क्षेत्रीय विभाजन पर अंतिम व्याख्यान में चर्चा की जाएगी)।

परिणामी औपनिवेशिक व्यवस्था के परिणाम क्या हैं?

औपनिवेशिक व्यवस्था के निर्माण ने पूरी दुनिया को एक साथ बांध दिया, लेकिन साथ ही इस दुनिया के सबसे गहरे विभाजन की शुरुआत हुई, जिसके एक तरफ मुट्ठी भर पूंजीवादी राष्ट्र थे - महानगर, दूसरी तरफ - एक महान उपनिवेशों और आश्रित देशों में कई गुलाम लोग।

महानगर के उपनिवेशीकरण ने क्या दिया?

औपनिवेशिक विस्तार, व्यापार (विनिर्माण) पूंजीवाद की अपनी विशेषताओं के साथ, महानगरों के आर्थिक और राजनीतिक विकास पर अस्पष्ट प्रभाव पड़ा। एक ओर, व्यापार एकाधिकार कंपनियों की गतिविधियों ने महानगर में राष्ट्रीय पूंजीवाद के विकास के लिए स्थितियां बनाईं, दूसरी ओर, इसने अक्सर एक प्रतिक्रियावादी कुलीनतंत्र के उद्भव में योगदान दिया, जो कुलीन वर्ग के साथ निकटता से जुड़ा हुआ था। यह कुलीनतंत्र प्रगति के पथ पर ब्रेक बन गया। जिन देशों में नकारात्मक प्रवृत्तियाँ प्रचलित हुईं, वहाँ पूँजीवादी विकास की गति धीमी हो गई। उदाहरण के लिए, डच ईस्ट इंडिया कंपनी का सत्तारूढ़ घराने, रूढ़िवादी देशभक्त के साथ विलय हो गया। परिणामस्वरूप, औद्योगिक पूंजीपति वर्ग के गठन की प्रक्रिया धीमी होने लगी और हॉलैंड इंग्लैंड और अन्य देशों से पिछड़ गया।

औपनिवेशिक विस्तार का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम "मूल्य क्रांति" था। 16वीं-17वीं शताब्दी में। यूरोप में सस्ते सोने और चाँदी की बाढ़ आ गई, जिससे सभी वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि हुई और साथ ही मजदूरी में सापेक्ष कमी आई। इससे मुनाफ़ा बढ़ा और युवा यूरोपीय पूंजीपति वर्ग मजबूत हुआ, "पूंजीपति वर्ग का उत्थान" 24।

उपनिवेशीकरण ने पूर्वी देशों के विकास को किस प्रकार प्रभावित किया?

सबसे पहले, औपनिवेशिक विस्तार का मतलब ऐतिहासिक विकास की प्राकृतिक प्रक्रिया में व्यवधान, विश्व बाजार और विश्व पूंजीवाद के क्षेत्र में उपनिवेशों की जबरन भागीदारी थी।

दूसरे, उपनिवेशीकरण के कारण संकट पैदा हुआ और यहाँ तक कि सभ्यताओं की मृत्यु भी हुई, पूरे लोगों के विनाश का तो जिक्र ही नहीं किया गया। मध्य और दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका में यूरोपीय लोगों का आगमन विशेष रूप से ध्यान देने योग्य है। अफ्रीकी महाद्वीप को अश्वेतों के लिए आरक्षित शिकारगाह में बदल दिया गया था। यूरोपीय लोगों द्वारा कब्ज़ा किए गए क्षेत्रों में, स्थानीय आबादी को ख़त्म कर दिया गया और जीवित लोगों को गुलामों में बदल दिया गया। अश्वेत इतिहासकार सी. डुबॉइस के अनुसार, 16वीं से 18वीं शताब्दी तक उपनिवेशीकरण के दौरान दास व्यापार ने अफ्रीकियों को भारी नुकसान पहुंचाया। महाद्वीप की जनसंख्या में लगभग 60-100 मिलियन लोगों की कमी आई 25।

तीसरा, यूरोपीय लोगों की औपनिवेशिक नीति ने अंतरजातीय संघर्षों को भड़काने में योगदान दिया, उदाहरण के लिए, भारत में हिंदुओं और मुसलमानों के बीच, अफ्रीका में व्यक्तिगत अफ्रीकी जनजातियों और राष्ट्रीयताओं के बीच युद्ध। जनजातीय नेताओं ने अपने पड़ोसियों को गुलाम बनाकर उन्हें यूरोपीय लोगों को बेचने की कोशिश की।

चौथा, यूरोपीय पूंजीवाद ने पूर्व के देशों में कमोडिटी-मनी संबंधों के विकास में "मदद" की। हालाँकि, उपनिवेश और आश्रित देश महानगरों के लिए आदिम संचय के लीवर के रूप में काम करते रहे। इसलिए, एशिया और अफ्रीका के राज्य बन जाते हैं: ए) कच्चे माल के स्रोत और

बी) यूरोपीय वस्तुओं के लिए बाजार। इससे यह तथ्य सामने आया कि आश्रित देशों में पूंजीवाद एकतरफा, खराब और उन रूपों में विकसित हुआ जिनमें यह यूरोपीय देशों के लिए फायदेमंद था। पश्चिम और पूर्व के बीच आर्थिक अंतर कम नहीं हुआ है, बल्कि बढ़ गया है।

पाँचवाँ, पहले से ही 17वीं सदी में। एशिया और अफ़्रीका के लोगों ने उपनिवेशवादियों के ख़िलाफ़ प्रतिरोध की पेशकश की, लेकिन जैसा कि सोवियत स्कूल के इतिहासकारों का मानना था, यह "सामंती राष्ट्रवाद" के बैनर तले हुआ। राष्ट्रीय आंदोलनों का नेतृत्व राजकुमारों, शीर्ष पादरी और कम अक्सर बुद्धिजीवियों के प्रतिनिधियों द्वारा किया जाता था। यह बीते हुए अतीत का प्रतिरोध था. प्रतिरोध को राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन बनने में समय, नए विचार और उनके वाहक लगेंगे।

साहित्य

1. अलेव ए.बी., एरासोव बी.एस. गठन या सभ्यता? संवाद [पाठ] / ए.बी. अलेव एट अल // एशिया और अफ्रीका के लोग। - 1990. - नंबर 3. - पी. 46-56.

वासिलिव एल.एस. पूर्व का इतिहास: पाठ्यपुस्तक [पाठ] /

एल.एस. वासिलिव। - एम.: हायर स्कूल, 1993. - टी. 1. - 495 पी.; - टी. 2. - 495 पी.

वासिलिव एल.एस. पूर्वी धर्मों का इतिहास [पाठ] / एल.एस. वासिलिव। - एम.: विश्वविद्यालय, 1998. - 425 पी।

वेबर एम. चयनित कार्य। धर्म का समाजशास्त्र [पाठ] / एम. वेबर। [अनुवाद. जर्मन के साथ]। - एम.: प्रगति, 1990. - 804 पी.

वेबर एम. पसंदीदा: प्रोटेस्टेंट नैतिकता और पूंजीवाद की भावना [पाठ] / एम. वेबर। [अनुवाद. जर्मन के साथ]। - एम.: रॉसपेन, 2006. - 656 पी.

इरासोव बी.एस. सभ्यताओं के सिद्धांत की समस्याएं [पाठ] / बी.एस. इरासोव // नया और हालिया इतिहास। - 1995. - नंबर 6. - पी. 181-186.

इरासोव बी.एस. पूर्व में संस्कृति, धर्म और सभ्यताएँ। सामान्य सिद्धांत पर निबंध [पाठ] / बी.एस. इरासोव; यूएसएसआर एकेडमी ऑफ साइंसेज, इंस्टीट्यूट ऑफ ओरिएंटल स्टडीज। - एम.: नौका, 1990. - 207 पी.

8. इरासोव बी.एस. सभ्यता: सार्वभौमिकता और पहचान [पाठ] / बी.एस. इरासोव। - एम.: नौका, 2002. - 524 पी.

10. एरेमीव डी.ई. पूर्व पश्चिम से पीछे क्यों रह गया [पाठ] / डी.ई. एरेमीव // एशिया और अफ्रीका आज। - 1989. - नंबर 7. - पी. 16-20; - क्रमांक 9. - पृ. 29-33; - क्रमांक 11. - पृ. 10-14.

11. इवानोव एन.ए. पूर्व का पतन और पश्चिमी यूरोप के विश्व आधिपत्य की स्थापना [पाठ] / एन.ए. इवानोव // पूर्व (ओरियंस)। - 1994. - नंबर 4. - पी. 5-19.

पूर्व का इतिहास [पाठ]: 6 खंडों में / अध्याय। संपादक: आर.बी. रयबाकोव (अध्यक्ष) और अन्य - एम.: वोस्ट। लिट., 2004-2005। टी. 4: आधुनिक समय में पूर्व (XVIII के अंत - XX की शुरुआत)। किताब 1.-608 एस.; किताब 2.-574 पी.

मार्क्स के. कैपिटल [पाठ] / के. मार्क्स, एफ. एंगेल्स। ऑप. दूसरा संस्करण. – एम.: राज्य. ईडी। पानी पिलाया लिट., 1962. - टी. 25. - भाग 2. - 551 पी.

मार्क्स के. आर्थिक पांडुलिपियाँ 1861-1863। [पाठ] / के. मार्क्स, एफ. एंगेल्स। ऑप. दूसरा संस्करण. - एम.: स्टेट पब्लिशिंग हाउस। पानी पिलाया लिट., 1973, - टी. 47. - 659 पी.

रीस्नर एल.आई. सभ्यता और संचार का तरीका [पाठ] / एल.आई. रीस्नर. आरएएस इंस्ट. प्राच्य अध्ययन. - एम.: नौका, 1993. - 307 पी.

सभ्यताओं का तुलनात्मक अध्ययन. पाठक: विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए पाठ्यपुस्तक [पाठ] / कॉम्प., एड। और प्रवेश कला। बी.एस. इरासोव। - एम.: एस्पेक्ट प्रेस, 1999. - 555 पी.

सुब्बोटिन वी.ए. महान खोजें: कोलंबस। वास्को डिगामा।

मैगलन [पाठ] / वी.ए. सबबोटिन। - एम.: उराव, 1998. - 268 पी।

सुखारचुक जी.डी. पूर्व-पश्चिम: ऐतिहासिक और मनोवैज्ञानिक विभाजन [पाठ] / जी.डी. सुखारचुक // इतिहास के प्रश्न। - 1998. - नंबर 1. - पी. 30-40।

टॉयनबी ए.डी. इतिहास की अदालत के सामने सभ्यता: सत. [पाठ] / ए.डी. टॉयनबी। [अनुवाद. अंग्रेज़ी से]। - एम.: आइरिस प्रेस, 2003. - 590 पी.

याकोवलेव ए.आई. 19वीं-20वीं शताब्दी में पूर्व और पश्चिम के देशों के आधुनिकीकरण पर निबंध। [पाठ] / ए.आई. याकोवलेव। – एम.: वोस्ट. विश्वविद्यालय, 2006.-504 पी.

याकोवलेव ए.आई. पूर्व के देश: पारंपरिक और आधुनिक का संश्लेषण [पाठ] / ए.आई. याकोवलेव। – एम.: वोस्ट. विश्वविद्यालय, 2007.-168 पी.एल ई सी टी आई ओ एन

द्वितीय

(टोकुगावा शोगुन के शासनकाल के दौरान जापान – XVIIउन्नीसवीं

सदियां) XVIIऐतिहासिक सन्दर्भ. तोकुगावा शोगुनेट की स्थापना. देश का सामाजिक-आर्थिक विकास: उत्थान और पतन का चक्र। राजनीतिक संकट शुरू हो गया

शतक। गृहयुद्ध 1862-1869 मीजी इशिन का क्रांतिकारी तख्तापलट। पहला बुर्जुआ सुधार

XVII-XVIII सदियों में। पूंजीवाद दो यूरोपीय देशों - हॉलैंड और इंग्लैंड में, और अंग्रेजी शासन के खिलाफ उत्तरी अमेरिकी उपनिवेशों की मुक्ति के युद्ध के बाद - संयुक्त राज्य अमेरिका में उत्पादन का प्रमुख साधन बन गया। फ्रांस ने पूंजीवाद के विकास में उल्लेखनीय प्रगति की है।

यह परिस्थिति इन राज्यों के व्यापक औपनिवेशिक विस्तार के लिए मुख्य शर्त थी, जिसमें विदेशी देशों की औपनिवेशिक लूट में मुख्य भूमिका स्पेन और पुर्तगाल से आई थी।

XVII-XVIII सदियों में। साम्राज्यवाद की विश्व औपनिवेशिक व्यवस्था की नींव रखी गई। उस समय उपनिवेशों के लिए यूरोपीय राज्यों के भीषण संघर्ष ने व्यापार युद्धों का रूप ले लिया। उपनिवेश यूरोपीय पूंजीपति वर्ग के लिए आदिम संचय के साधनों में से एक के रूप में काम करते रहे।

उपनिवेशों की आबादी को गुलाम बनाने और निर्मम शोषण की नीति पूंजीवाद के इतिहास का एक अभिन्न अंग के रूप में दिखाई देती है, जो आदिम संचय के युग से शुरू होकर इसके अंतिम चरण - साम्राज्यवाद पर समाप्त होती है।

यूरोपीय औपनिवेशिक व्यापारी विदेशी देशों में अकेले कार्य नहीं करते थे, बल्कि बड़ी एकाधिकार कंपनियों में एकजुट होते थे। उत्तरार्द्ध ने संचय के लिए एक शक्तिशाली लीवर के रूप में कार्य किया; उन्होंने व्यक्तिगत पूंजीवादी शेयरधारकों के लिए औपनिवेशिक उद्यमों से जुड़े जोखिम को कम कर दिया। व्यापारिक कंपनियाँ एक विशेषाधिकार प्राप्त स्थान पर थीं और उन्हें राज्य से विशेष सुरक्षा प्राप्त थी।

व्यापारियों के ऐसे संगठन इसलिए भी आवश्यक थे क्योंकि अकेले वे एशियाई राज्यों के प्रतिरोध को दबा नहीं सकते थे, यूरोपीय प्रतिद्वंद्वियों से नहीं लड़ सकते थे और व्यापक विदेशी व्यापार नहीं कर सकते थे, जो उन दिनों समुद्री डकैती और युद्ध से अटूट रूप से जुड़ा हुआ था। एकाधिकार वाली कंपनियों को आमतौर पर राज्य द्वारा बहुत व्यापक अधिकार दिए जाते थे।

उदाहरण के लिए, 17वीं शताब्दी की शुरुआत में स्थापित। लगभग एक साथ, डच, अंग्रेजी और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनियों को पूर्व में अपनी सैन्य और नौसेना बलों को बनाए रखने, युद्ध की घोषणा करने और शांति बनाने, किले और शस्त्रागार बनाने और अपने कर्मचारियों के खिलाफ न्याय करने का अधिकार था।

17वीं-18वीं शताब्दी में यूरोपीय शक्तियों की शिकारी औपनिवेशिक नीति के मुख्य उद्देश्यों में से एक। पूर्व के देश बन गये। एशिया में इस समय प्रमुख सामाजिक व्यवस्था अपने विकास के विभिन्न चरणों में सामंतवाद ही रही। यूरोपीय लोगों के औपनिवेशिक विस्तार ने पूर्व के कई देशों के स्वतंत्र विकास को बाधित कर दिया।

उन्होंने राजनीतिक स्वतंत्रता खो दी - सामान्य आर्थिक और सांस्कृतिक विकास के लिए मुख्य शर्त, उनकी अर्थव्यवस्था औपनिवेशिक शोषण और लूट से लहूलुहान हो गई, उनकी उत्पादक शक्तियां कमजोर हो गईं, और ज्यादातर मामलों में सांस्कृतिक जीवन क्षय में गिर गया।

स्पेनियों के शासन के तहत फिलीपींस के लोगों, डच ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन इंडोनेशिया और सीलोन के लोगों, भारत के एक बड़े हिस्से के लोगों का भाग्य ऐसा था, जहां 18वीं शताब्दी के अंत में . ब्रिटिश उपनिवेशवादियों ने स्वयं को स्थापित किया। साथ ही, यूरोपीय देशों की औपनिवेशिक नीति ने पूर्व के सामंती देशों के मध्ययुगीन अलगाव को एक के बाद एक झटका दिया, उन्हें हिंसक रूप से - उत्पीड़न और असमान अधिकारों की स्थिति में - उभरते विश्व बाजार की कक्षा में खींच लिया।

इस प्रकार, विश्व बाजार बनाने, लोगों के आर्थिक मेल-मिलाप और उनके सांस्कृतिक संबंधों के विकास की ऐतिहासिक रूप से प्रगतिशील प्रक्रिया गुलाम लोगों के स्वतंत्र विकास के हिंसक दमन के रूप में हुई, जिससे उन्हें आर्थिक और सांस्कृतिक पिछड़ेपन का सामना करना पड़ा। उसी समय यूरोप के उन्नत देशों में पूंजीवाद की सफलताओं में भारी तेजी आई।

बदले में, पूंजीवाद की इन सफलताओं के कारण सामंती पूर्व के कम विकसित देशों की तुलना में यूरोप के सबसे उन्नत देशों की आर्थिक और सैन्य क्षमता की श्रेष्ठता में तेजी से वृद्धि हुई, जिससे बुर्जुआ देशों के शोषक अभिजात वर्ग के लिए काम आसान हो गया। औपनिवेशिक शोषण के क्षेत्र का लगातार विस्तार करना।

यूरोपीय उपनिवेशवादियों द्वारा जिन एशियाई देशों को गुलाम बनाया गया, वहां से लूटे गए विशाल मूल्यों और खजाने को महानगरों में निर्यात किया गया और केवल वहां उन्हें पूंजी में परिवर्तित किया गया और उत्पादन में उपयोग किया गया। लूटे गए लोगों के लिए, यह एक अपूरणीय क्षति थी, जिसके कारण उनकी अर्थव्यवस्था को नुकसान हुआ। अकेले भारत में अपने शासन के पहले 100 वर्षों में, अंग्रेजों ने वहां से कुल 12 अरब सोने के रूबल की कीमती चीजें बाहर निकालीं।

लूटे गए धन के इस प्रवाह ने इंग्लैंड के पूंजीवादी विकास को बढ़ावा दिया और उस देश में औद्योगिक क्रांति को तेज कर दिया। भारतीय सामंती प्रभुओं द्वारा संचित खजाने की जब्ती, भारतीय किसानों के सामंती शोषण का तीव्र होना और ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक पदों से जुड़े कारीगरों का दास-दासी शोषण; उपभोक्ता वस्तुओं के व्यापार पर एकाधिकार स्थापित करना; जागीरदार राजकुमारों पर भारी कर लगाना और उन पर अत्यधिक ब्याज के साथ गुलामी ऋण थोपना - ये भारत में अंग्रेजी उपनिवेशवादियों के प्रारंभिक संचय के तरीके थे, मुख्य रूप से बंगाल में, जिस पर 1757 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने कब्जा कर लिया था।

"अठारहवीं शताब्दी में भारत से इंग्लैंड तक जो ख़जाना बहता था, वह अपेक्षाकृत महत्वहीन व्यापार से नहीं, बल्कि देश के प्रत्यक्ष शोषण और विशाल धन की ज़ब्ती से प्राप्त होता था, जिसे बाद में इंग्लैंड ले जाया जाता था।"

भूमि के सर्वोच्च मालिक के अधिकारों का अहंकार करके और किसानों के सामंती-कर शोषण के पहले से मौजूद रूपों को मजबूत करके, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने थोड़े ही समय में भारत की जनता को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया।

मार्क्स कहते हैं कि कभी-कभी किराया "ऐसे अनुपात तक पहुंच सकता है कि यह श्रम की स्थितियों, उत्पादन के साधनों के पुनरुत्पादन के लिए एक गंभीर खतरा पैदा करता है, उत्पादन के विस्तार को कम या ज्यादा असंभव बना देता है और प्रत्यक्ष उत्पादक को भौतिक न्यूनतम तक कम कर देता है। जीविका का साधन. ऐसा विशेष रूप से तब होता है जब यह प्रपत्र तैयार पाया जाता है और एक विजयी व्यापारिक राष्ट्र द्वारा इसका शोषण किया जाने लगता है, जैसे,

उदाहरण के लिए, भारत में ब्रिटिश।"

अंग्रेजों ने सिंचाई संरचनाओं के रखरखाव पर ज़रा भी ध्यान नहीं दिया, जो हमेशा भारत के सामंती राज्यों की ओर से विशेष चिंता का विषय रहा था। लालच में अंधे ब्रिटिश उपनिवेशवादियों की अदूरदर्शी नीति के कारण कई पीढ़ियों के श्रम से बनाई गई बड़ी सिंचाई संरचनाएँ नष्ट हो गईं।

इससे भारत के सबसे उपजाऊ क्षेत्रों, विशेषकर दक्कन प्रायद्वीप के पूर्वी तट पर कृषि में गिरावट आई। यहां, बंगाल की तरह, जंगल ने लोगों पर कब्ज़ा कर लिया, और खेती की ज़मीनें लंबे समय तक छोड़ दी गईं।

डच उपनिवेशवादी पहली बार 1596 में जावा में प्रकट हुए। 1602 में, पूर्व में औपनिवेशिक विस्तार का विस्तार करने के लिए, छह डच व्यापारिक कंपनियों को स्थायी शेयर पूंजी के साथ एक बड़ी संयुक्त ईस्ट इंडिया कंपनी में विलय कर दिया गया। इंडोनेशिया में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की नीतियां आदिम संचय के युग में इस्तेमाल की जाने वाली विधियों का एक ज्वलंत उदाहरण हैं।

क्रूर हिंसा, धोखे, रिश्वतखोरी और विश्वासघात के माध्यम से, इस कंपनी ने 17वीं-18वीं शताब्दी के दौरान कब्जा कर लिया। मातरम और बैंटम, मोलुकास (स्पाइस द्वीप) सहित पूरे जावा पर कब्ज़ा कर लिया और द्वीपसमूह के अन्य द्वीपों पर कई गढ़ और अड्डे बनाए।

जावा में डच औपनिवेशिक व्यवस्था का आधार किसानों का सामंती शोषण था। कंपनी ने किसानों को सर्वोत्तम भूमि पर उपनिवेशवादियों (कॉफी, गन्ना चीनी, मसाले) द्वारा आवश्यक निर्यात फसलों की खेती करने और कंपनी के गोदामों में फसल पहुंचाने के लिए मजबूर किया।

कॉलोनी में कपास के बागान। विश्वकोश से उत्कीर्णन।

यूरोपीय बाज़ारों में एकाधिकार वाली ऊँची क़ीमतों को बनाए रखने के प्रयास में, कॉफ़ी की गिरती कीमतों के दौरान, डचों ने किसानों द्वारा इतनी कठिनाई से उगाए गए कॉफ़ी के पेड़ों को बड़े पैमाने पर नष्ट करने में संकोच नहीं किया, और जब कीमतें बढ़ीं, तो उन्होंने फिर से कॉफ़ी के पेड़ों को उगाने के लिए मजबूर किया। लगाया.

डच उपनिवेशवादियों ने कई बार इस ऑपरेशन का सहारा लिया। लेकिन डच ईस्ट इंडिया कंपनी एम्स्टर्डम स्टॉक एक्सचेंज में इंडोनेशियाई मसालों को अविश्वसनीय रूप से उच्च कीमतों पर बेच सकती थी, जहां लगभग सभी यूरोपीय देशों के व्यापारी इकट्ठा होते थे।

पूरे इंडोनेशिया को डच उपनिवेशवादियों ने ईस्ट इंडिया कंपनी के यूरोप और पूर्व के देशों के साथ एकाधिकार व्यापार के लिए माल के आपूर्तिकर्ता में बदल दिया था। यह नीति इंडोनेशियाई आबादी के लिए भारी आपदाएँ लेकर आई। डचों ने इंडोनेशियाई किसानों को लूटने के लिए स्थानीय सामंतों को अपना एजेंट बनाया, जो किसानों से कर के रूप में निर्यात किए गए उत्पादों की उगाही करते थे।

डचों ने सामंती प्रभुओं के लिए न्यायिक और प्रशासनिक कार्य अपने पास रखे। ईस्ट इंडिया कंपनी की शिकारी नीतियों का विरोध करने वाले सभी लोगों को डच उपनिवेशवादियों ने बेरहमी से नष्ट कर दिया।

इसके बाद, डच और अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनियाँ वास्तविक क्षेत्रीय शक्तियाँ बन गईं। पहला 17वीं शताब्दी की शुरुआत में था। 1756-1763 के सात साल के युद्ध के बाद दूसरे, इंडोनेशिया में खुद को स्थापित किया। भारत में विशाल भूमि पर कब्ज़ा कर लिया।

फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी सामंती-निरंकुश आदेशों के आधार पर विकसित हुई, जिसने इसके चरित्र और संगठन पर अपनी छाप छोड़ी। इसकी गतिविधियों को राजा द्वारा नियुक्त एक इरादे के नौकरशाही नियंत्रण में रखा गया था, इसके निदेशकों को व्यापारियों से नहीं, बल्कि अदालत के पसंदीदा से लेकर कुलीनों तक नियुक्त किया गया था; कंपनी की कार्यशील पूंजी व्यापारियों के शेयर योगदान से नहीं, बल्कि शाही अनुग्रह से प्राप्त धन से बनी थी।

पूरी तरह से आर्थिक रूप से सरकार पर निर्भर, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी नौकरशाही संरक्षण और शाही अधिकारियों के क्षुद्र नियंत्रण से हाथ-पाँव बंधी हुई थी। अपने औपनिवेशिक उद्यमों के लिए राज्य से पर्याप्त समर्थन नहीं मिलने और धन की लगातार कमी का सामना करने के कारण, यह अपने अंग्रेजी और डच प्रतिस्पर्धियों की तुलना में काफी कमजोर था।

एकाधिकार कंपनियों की गतिविधियों ने महानगरीय देशों में पूंजीवाद के विकास को गति दी, लेकिन इससे कंपनियों के अस्तित्व की नींव ही कमजोर हो गई। पूंजीवादी विनिर्माण उद्योग के विकास और औद्योगिक पूंजीपति वर्ग के गठन की प्रक्रिया ईस्ट इंडिया कंपनियों के एकाधिकार अधिकारों के साथ टकराव में आ गई, जिसने बाहरी व्यापारियों को औपनिवेशिक बाजारों तक सीधी पहुंच से वंचित कर दिया।

पूंजीपति वर्ग के व्यापक वर्ग, जो इस एकाधिकार से जुड़े नहीं थे, ने तेजी से इसके उन्मूलन या सीमा की मांग की। दूसरी ओर, भारत और इंडोनेशिया में ईस्ट इंडिया कंपनियों द्वारा प्रचलित आदिम संचय के तरीकों ने इन देशों की अर्थव्यवस्थाओं को ऐसी स्थिति में ला दिया कि उनके धन के आगे सफल दोहन की संभावना ही खतरे में पड़ गई।

इन कंपनियों को चलाने वाले मुट्ठी भर अमीर लोगों के लालच (इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शेयरधारकों की कुल संख्या 2 हजार से अधिक नहीं थी, डचों की - 500 लोग) ने एकाधिकार कंपनियों को दिवालियापन के कगार पर पहुंचा दिया। जब, 1769 में फ्रांस द्वारा भारत में अपनी संपत्ति खोने के बाद, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का परिसमापन हुआ, तो पता चला कि 1725-1769 के लिए इसका घाटा 170 मिलियन फ़्रैंक के बराबर था।

1791 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी का घाटा 96 मिलियन गिल्डर तक पहुँच गया। जहां तक अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रश्न है, अतिशयोक्तिपूर्ण रिपोर्ट प्रस्तुत करके वह लंबे समय तक अपनी दयनीय वित्तीय स्थिति से निपटने में सफल रही, लेकिन अंततः 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में उसे मजबूर होना पड़ा। घाटे को पूरा करने के लिए ऋण के लिए सरकार से भी आवेदन करें।

18वीं सदी के अंत तक. एकाधिकार कंपनियाँ पहले से ही अप्रचलित थीं, और उनका परिसमापन दिन का क्रम बन गया।

आठवीं कक्षा में इतिहास का पाठ पढ़ाया गयाऔर मैं ______________________

विषय: पूर्व के राज्य. यूरोपीय उपनिवेशीकरण की शुरुआत (चीन, जापान)

उद्देश्य: पूर्व के देशों के विकास की विशेषताओं को सीखना: चीन और जापान 16-18 शताब्दी

विषय : पूर्व के देशों के आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक विकास की विशेषताओं को प्रकट करें;

-यूरोपीय और पूर्वी सभ्यताओं के बीच संबंधों का वर्णन कर सकेंगे;

- पूर्व के देशों की आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक संरचना की विशिष्टताओं के बारे में विभिन्न स्रोतों में जानकारी खोजें। देश को "बंद" करने की नीति का वर्णन कर सकेंगे;

- देशों में उपनिवेशीकरण की प्रक्रिया के बारे में विभिन्न स्रोतों में जानकारी खोजें पूर्व।

मेटासब्जेक्ट

नियामक: शैक्षिक कार्य को स्वीकार करें और बनाए रखें, शिक्षक के सहयोग से नई शैक्षिक सामग्री में शिक्षक द्वारा पहचाने गए कार्य दिशानिर्देशों को ध्यान में रखें।

संज्ञानात्मक: जानबूझकर और स्वेच्छा से रचनात्मक और शोध प्रकृति सहित मौखिक और लिखित रूप में संदेश तैयार करना; परियोजना गतिविधि के तरीकों का उपयोग करें।

संचारी: संचार और संज्ञानात्मक समस्याओं को हल करने के लिए बातचीत में सक्रिय हैं (प्रश्न पूछें, उनकी कठिनाइयों को तैयार करें, सहायता प्रदान करें और मिटा दें)।danichestvo.

उपकरण: क्लस्टर सर्किट, अतिरिक्त सामग्री, परीक्षण

पूर्व के राज्य: यूरोपीय उपनिवेशीकरण की शुरुआत

1. चीन की मांचू विजय.

2. चीन का "समापन"।

3. जापान में शोगुनों का शासन। तोकुगावा शोगुनेट.

4. जापान का "समापन"।

कक्षाओं के दौरान

1.पाठ का संगठनात्मक चरण।

2. ज्ञान को अद्यतन करना। होमवर्क की जाँच करना

2.1.सामने का सर्वेक्षण

भारत में मुगल साम्राज्य का उदय कैसे और क्यों हुआ?(इन भूमियों में राजनीतिक विखंडन, लगातार युद्धों के कारण कृषि बर्बाद हो गई, व्यापार कठिन होता गया; मुस्लिम सामंतों ने एकजुट होने की कोशिश की, क्योंकि वे हिंदू सामंतों के मजबूत होने से डरते थे।)

साम्राज्य में सुधार किसने किये? क्या सुधार किये गये हैं?

मुगल साम्राज्य का पतन क्यों हुआ?

(भारतीय समाज का विघटन; विजय के अंतहीन युद्ध;

केंद्र सरकार का कमजोर होना;

राजकुमारों के पास वास्तविक शक्ति, विखंडन की स्थिति में वापसी)

कौन से यूरोपीय उपनिवेशवादियों ने भारत में प्रवेश किया? भारत किसे मिला?

(पुर्तगाल, हॉलैंड, फ्रांस और इंग्लैंड। 17वीं शताब्दी में, भारत में प्रभुत्व के लिए ब्रिटिश और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनियों के बीच संघर्ष शुरू हुआ, जो ब्रिटेन की जीत में समाप्त हुआ)

2.2 सिंकवाइन "इंडिया" की जाँच करना

3. नई सामग्री पर काम करें

3.1. पाठ के विषय और उद्देश्यों का निर्धारण.

योजना

वीजीओ-------औपनिवेशिक विजय-------पूर्व के राज्य

कौन से राज्य औपनिवेशिक विजय के अधीन थे? उन लोगों के नाम बताएं जिनसे हम अभी तक नहीं मिले हैं? आइए पाठ का विषय लिखें और कार्यों को परिभाषित करें।

अध्यापक: महान भौगोलिक खोजों के आगमन के साथ, यूरोपीय लोगों द्वारा पूर्व के देशों पर उपनिवेश बनाने के प्रयास शुरू हुए। चीन और जापान ने इसके विरुद्ध संघर्ष किया और अपनी स्वतंत्रता बनाये रखने का प्रयास किया।(आरेख समाप्त करें)

पाठ के दौरान आप मंचू द्वारा चीन की विजय और किंग राजवंश के विलय के बारे में सीखेंगे;

जापान में तोकुगावा शोगुनेट और अन्य राज्यों से चीन और जापान के "बंद होने" के बारे में।

3.2. समूहों में काम:

1 . क्लस्टर बनाना चीन विषय पर पृष्ठ 290-291 पाठ्यपुस्तक + अतिरिक्त सामग्री

(प्रत्येक समूह को एक क्लस्टर आरेख और अतिरिक्त सामग्री प्राप्त हुई)

2.कार्य : पाठ्यपुस्तक p291-294 स्वतंत्र कार्य

चीन और जापान के "बंद" होने का क्या कारण है?

क्या इन देशों के बंद होने के कारणों में समानताएं थीं?

देशों को "बंद" करने के क्या परिणाम होंगे?

3.3. क्लस्टर की प्रस्तुति. प्रश्नों के उत्तर 2 कार्य

4. पाठ सारांश. हम निष्कर्ष निकालते हैं. प्रतिबिंब।

4.1.पी.297 आउटपुट पढ़ें

4.2.- आप कक्षा में अपने काम का मूल्यांकन कैसे करते हैं (सक्रिय - निष्क्रिय)

पाठ में क्या दिलचस्प था?

कक्षा में काम करते समय आपको किन कठिनाइयों का अनुभव हुआ?

समूह में अपने कार्य का मूल्यांकन करें.

5. गृहकार्य: अनुच्छेद 29 -30, अवधारणाओं को सीखें, नोटबुक में नोट्स

चीन

17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से। मांचू सम्राट उत्साही कन्फ्यूशियस बन गए। उन्होंने कन्फ्यूशियस की प्राचीन शिक्षाओं और कन्फ्यूशियस विद्वान-अधिकारियों की सलाह का पालन करते हुए देश पर शासन किया। पारंपरिक चीनी प्रशासनिक प्रणाली और अधिकारियों के पुनरुत्पादन की प्रणाली को संरक्षित किया गया (बाद में विशेष परीक्षाओं के संगठन के माध्यम से किया गया था)। एक वैज्ञानिक - "शेंशी" बनने के लिए, व्यक्ति को परीक्षा उत्तीर्ण करनी होती थी और एक शैक्षणिक डिग्री प्राप्त करनी होती थी, जो उसे सिविल सेवा में प्रवेश करने की अनुमति देती थी। ऐसा करने के लिए, एक निबंध लिखना पड़ता था और कई पुस्तकों के पाठों को याद करना पड़ता था, जिसके लिए कई वर्षों की तैयारी की आवश्यकता होती थी। लेकिन साम्राज्य के किसी भी विषय को ऐसी परीक्षा देने का अधिकार था। अक्सर ऐसे मामले होते थे जब ग्राम समुदाय के सदस्यों ने सभी घरों से आवश्यक धन एकत्र करके एक सक्षम युवक को पढ़ने और परीक्षा देने के लिए शहर भेजा था। इस प्रणाली ने देश पर शासन करने के लिए सबसे सक्षम लोगों की पहचान करना संभव बना दिया (हालांकि कुछ अमीर लोग रिश्वत देकर कठिन परीक्षा भी पास कर सकते थे और सार्वजनिक प्रशासन प्रणाली में अच्छी जगह पा सकते थे)।

जनसंख्या का मुख्य व्यवसाय राज्य को कृषि माना जाता था। एक प्राचीन कहावत संरक्षित की गई है: “कृषि तना है, नींव है; व्यापार, शिल्प और अन्य गतिविधियाँ द्वितीयक शाखाएँ हैं। मांचू शासकों और उनके अधिकारियों ने कृषि की स्थिति पर मुख्य ध्यान दिया, जिससे राजकोष को बड़ी मात्रा में आय मिलती थी और साम्राज्य की स्थिरता की गारंटी मिलती थी। मंचू ने चीनी आबादी की आज्ञाकारिता सुनिश्चित की, इसका प्रतीक चोटी थी - सभी पुरुषों को मृत्यु के दर्द पर इसे पहनना पड़ता था। विनम्रता प्राप्त करने के बाद, मांचू शासकों ने कन्फ्यूशियस की इस बात पर विश्वास करते हुए देश की अर्थव्यवस्था की समृद्धि के बारे में उत्साहपूर्वक परवाह करना शुरू कर दिया कि नेताओं का सर्वोच्च लक्ष्य लोगों का कल्याण है, जिस पर राज्य की भलाई आधारित है। .

बाहरी दुनिया के साथ चीन के संबंधों के बारे में बोलते हुए, यह ध्यान दिया जा सकता है कि 18वीं शताब्दी के अंत में, देश के "बंद" होने के बाद, चीन के साथ यूरोपीय व्यापार फिर से बढ़ने लगा। यूरोप में चीनी रेशम, चीनी मिट्टी और चाय की बहुत मांग थी। वे बड़ी मात्रा में विदेशी व्यापारियों को बेचे जाने लगे। लेकिन यूरोपीय लोगों के पास इन वस्तुओं के बदले में चीनियों को देने के लिए कुछ भी नहीं था। जब 1793 में पहला यूरोपीय मिशन चीन पहुंचा (चीन की नदियों और नहरों के किनारे मिशन को ले जाने वाले जहाजों पर, एक अभिव्यंजक शिलालेख अंकित था: "अंग्रेजी देश से श्रद्धांजलि वाहक"), मिशन के प्रमुख को एक दिया गया था इसे अंग्रेजी राजा जॉर्ज III के सामने पेश करने का शाही फरमान। इसकी सामग्री अहंकारपूर्ण थी और लगभग निम्नलिखित तक सीमित थी: "हम हमारी संस्कृति में शामिल होने की आपकी इच्छा का स्वागत करते हैं, हम आपकी श्रद्धांजलि स्वीकार करने के लिए तैयार हैं, लेकिन चीन में एक राजदूत की स्थायी उपस्थिति पर भरोसा न करें, यह हमारे साथ प्रथागत नहीं है ।” इसमें यह भी कहा गया है: “जैसा कि आपके राजदूत स्वयं देख सकते हैं, हमारे पास बिल्कुल सब कुछ है। हम बारीक बनी वस्तुओं को महत्व नहीं देते और हमें आपके देश के उत्पादों की जरूरत नहीं है।” चीनी अपने उत्पादों से संतुष्ट थे। चीनी परंपरा अन्य लोगों के अनुभव और रीति-रिवाजों को उधार लेने पर केंद्रित नहीं थी। कन्फ्यूशीवाद के कारण स्वयं को सबसे बुद्धिमान मानते हुए, चीनियों ने ईमानदारी से विश्वास किया कि केवल वे ही अन्य लोगों को, जो बर्बर हैं, सही ढंग से जीना सिखा सकते हैं।

XVII-XVIII सदियों में। चीन एक काफी स्थिर समाज, एक अच्छी तरह से स्थापित अर्थव्यवस्था और एक मजबूत सेना के साथ दुनिया के सबसे बड़े देशों में से एक बना हुआ है। 19वीं सदी तक क्विंग चीन बाहरी दुनिया के साथ संबंधों में अपनी पारंपरिक स्थिति बनाए रखने में सक्षम था।

चीन की सरकार के स्वरूप के अनुसार निरंकुशता अर्थात् शासक की असीमित शक्ति वाला राज्य बन गया। साम्राज्य का मुखिया सम्राट या बोगडीखान था। राज्य परिषद, राज्य कुलाधिपति और विभिन्न कक्ष उसके अधीन थे। सभी सर्वोच्च पद मंचू को मिले।

साम्राज्य की सेना को मांचू सैनिकों - "आठ बैनर", और चीनी सैनिकों - "हरा बैनर" में विभाजित किया गया था।

साम्राज्य प्रांतों में विभाजित था , 10 गवर्नरशिप में एकजुट। बदले में प्रत्येक प्रांत को क्षेत्रों, जिलों, काउंटियों और ज्वालामुखी में विभाजित किया गया था। सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास किया कि प्रांत सरकार और अर्थव्यवस्था दोनों में एक-दूसरे से अलग-थलग रहें। ऐसा चीनी लोगों के एकीकरण को रोकने के लिए किया गया था।

जनसंख्या के निचले तबके ने स्वयं को कठिन परिस्थिति में पाया। किसानों को सभी अधिकारों से वंचित कर दिया गया और उन पर कई कर्तव्य और प्रतिबंध लगा दिए गए। वे अपना घर भी नहीं चला पाते थे। दास समाज के सबसे निचले स्तर पर थे। उनमें "शाश्वत दास" थे - युद्ध के कैदी, और ऋण दास - बर्बाद किसान।

सभी चीनियों को आदेश दिया गया कि वे अपने कुछ बाल मुंडवा लें और चोटी बना लें। जो लोग आदेश का पालन नहीं करते थे उनके सिर काट दिये जाते थे।

चीनी और मंचू के बीच विवाह पर सख्त प्रतिबंध था। इस प्रकार, आत्मसातीकरण नहीं हुआ और मंचू ने साम्राज्य में एक विशेषाधिकार प्राप्त स्थान हासिल कर लिया।

चीन को बंद करना.

किंग राजवंश के शासकों ने विजय के लिए कई युद्ध लड़े। 17वीं शताब्दी के अंत में उन्होंने मंगोलिया पर कब्ज़ा कर लिया। 18वीं शताब्दी के मध्य में, उन्होंने दज़ुंगर राज्य की भूमि को अपने अधीन कर लिया। 1759 में - पूर्वी तुर्किस्तान। साथ ही, तिब्बत, बर्मा और नेपाल पर कब्ज़ा करके साम्राज्य की सीमाओं का विस्तार किया गया।

एक समृद्ध और बड़े बाज़ार के रूप में चीन हमेशा यूरोपीय लोगों के लिए रुचिकर रहा है। मंचू द्वारा सत्ता पर कब्ज़ा करने के बाद शुरुआती दिनों में, यूरोपीय लोगों ने साम्राज्य के क्षेत्र पर व्यापारिक चौकियाँ स्थापित कीं। इंग्लैंड गुआंगज़ौ में है, फ्रांस निंगबो में है, और पुर्तगाल मकाऊ में है। अपने धर्म का प्रचार करने वाले कैथोलिक मिशनरियों का चीन में काफी अच्छा स्वागत किया गया। यह मांचू सत्ता का उत्कर्ष काल था।

हालाँकि, समय के साथ, शक्ति कमजोर होने लगी, मंचू को डर था कि यूरोपीय लोग चीनी आबादी की मदद कर सकते हैं। सरकार ने खुद को बाहरी दुनिया से अलग करने और ऐसा करके अपनी सुरक्षा करने का फैसला किया। देश को "बंद" करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है:

·कैथोलिक मिशनरियों की गतिविधियों को अवैध घोषित कर दिया गया, और उन्हें धीरे-धीरे देश से बाहर निकाल दिया गया;

चीनी व्यापारियों को विदेशी जहाजों पर यात्रा करने और आम तौर पर विदेशियों से बात करने से प्रतिबंधित कर दिया गया था। मृत्युदंड से उन लोगों को खतरा था जिन्होंने लंबी दूरी तक समुद्र में जाने में सक्षम बड़े जहाज बनाए थे। इस प्रकार, साम्राज्य के व्यापारी अब विदेशी व्यापार नहीं कर सकते थे। केवल सरकार द्वारा नियुक्त लोग ही ऐसा कर सकते थे;

1757 में, गुआंगज़ौ को छोड़कर सभी बंदरगाहों में व्यापार प्रतिबंधित कर दिया गया था। लेकिन इस शहर के भीतर यूरोपीय लोगों को बसने और चीनी भाषा का अध्ययन करने की मनाही थी। यूरोपीय लोगों को भाषा सिखाने वाले निवासियों को मार डाला गया।

चीन ने आत्म-अलगाव की नीति अपनानी शुरू कर दी, जिससे बाद में राज्य का विकास प्रभावित हुआ और पश्चिमी देशों पर निर्भरता बढ़ गई।

राज्य नियंत्रण

चीन 16-18 शताब्दी

अंतरराज्यीय नीति

विदेश नीति

किंग राजवंश

हे

सामुदायिक खेती

विषय: पूर्व के राज्य. यूरोपीय उपनिवेशीकरण की शुरुआत (सामान्य इतिहास 8वीं कक्षा)

महान भौगोलिक खोजें औपनिवेशिक विजय पूर्व के राज्य जिन्होंने अपनी स्वतंत्रता खो दी पूर्व के राज्य जिन्होंने अपने देशों को यूरोपीय लोगों के लिए "बंद" करने की कीमत पर स्वतंत्रता बरकरार रखी (दुनिया से अलग-थलग) 18वीं शताब्दी - पूर्व के देश इसके भीतर रहना जारी रखा एक पारंपरिक समाज का ढाँचा और अपने विकास में यूरोप के देशों से पिछड़ गया

भारतचीनजापान - पदीशाह (सम्राट) बाबर महान का शासनकाल: जीजी। – अकबर का शासनकाल: 3. साम्राज्य का संकट और पतन: 4. भारत के लिए यूरोपीय शक्तियों का संघर्ष: जी.जी. - मिंग राजवंश का शासनकाल: जीजी। - मांचू किंग राजवंश का शासनकाल: 3. चीन का अलगाव: जीजी। - जापान में तोकुगावा राजवंश के राजकुमारों का शासन - तोकुगावा शोगुनेट: 2. जापान का अलगाव: पूर्व के राज्यों के यूरोपीय उपनिवेशीकरण की शुरुआत

जी.जी. - पदीशाह बाबर महान का शासनकाल। - पदीशाह अकबर का शासनकाल संकट और साम्राज्य का पतन भारत के लिए यूरोपीय शक्तियों का संघर्ष भारत में यूरोपीय उपनिवेशीकरण की शुरुआत

1526 - काबुल (अफगानिस्तान) के शासक बाबर का भारत पर आक्रमण और विशाल प्रदेशों पर विजय - मुगल साम्राज्य के गठन की शुरुआत। बाबर की जीत के कारण: एक अनुभवी, युद्ध-कठिन सेना, उत्कृष्ट तोपखाने, नई युद्ध तकनीक (जंजीरों से जुड़े वैगनों की बाधा के साथ किसी की पैदल सेना और तोपखाने को कवर करना)।

जी.जी. - पदीशाह (सम्राट) बाबर महान के शासनकाल ने सामंती संघर्ष को समाप्त किया, व्यापार को संरक्षण प्रदान किया, मुगल साम्राज्य की नींव रखी, इस्लाम को राज्य धर्म घोषित किया। बाबर महान, भारत का पदीशाह

जी.जी. - अकबर के शासनकाल में उसने अपने राज्य का क्षेत्र कई गुना बढ़ाया। मुगल साम्राज्य का महान पदीशाह अकबर।

1. प्रबंधन सुधार: 1) उन्होंने सभी मामलों पर गहराई से विचार किया, 2) सभी बड़े जमींदारों (मुस्लिम और हिंदू) और व्यापारियों को अपनी ओर आकर्षित किया, 3) शिल्प और व्यापार के विकास को प्रोत्साहित किया। 2. कर सुधार: 1) किसानों के लिए फसल के एक तिहाई के बराबर कर स्थापित किया, 2) कर किसानों के पदों को समाप्त कर दिया (किसान सीधे राज्य को कर का भुगतान करते थे) 3) कर पूरी संपत्ति से नहीं वसूला जाता था , लेकिन केवल खेती योग्य भूखंड से। 4) किसानों को वस्तु रूप में कर से नकद कर में स्थानांतरित कर दिया 3. उन्होंने सिंचाई प्रणाली की अच्छी स्थिति का ध्यान रखा 4. उन्होंने युद्धबंदियों को दास बनाने पर रोक लगा दी। 5. सभी धर्मों की समानता की घोषणा की गई 1) गैर-मुस्लिम मूल के विषयों पर लगाए गए करों को समाप्त कर दिया, 2) हिंदू धर्म के अध्ययन को प्रोत्साहित किया, 3) हिंदू मंदिरों और समारोहों के निर्माण की अनुमति दी। 6.संरक्षित कला। 1.वैज्ञानिकों और कवियों ने प्राचीन हिंदू महाकाव्य की कृतियों का फ़ारसी में अनुवाद किया। 2. शाही कार्यशाला में, कलाकारों ने मुगल लघुचित्रों के सुंदर नमूने बनाए, 3. कैथोलिक मिशनरियों द्वारा देश में लाई गई यूरोपीय नक्काशी की नकल की। 4. इस कार्यशाला में चित्र और शैली के दृश्य बनाए गए, पुस्तकों का चित्रण किया गया। अकबर के सुधार:

जी.जी. – अकबर का शासनकाल “सभी के लिए शांति” के सिद्धांत पर किए गए अकबर के सुधारों ने मुगल साम्राज्य को मजबूत किया। उनके शासनकाल के दौरान, एक ऐसे समाज का उदय हुआ जहां विभिन्न धर्म सापेक्ष सद्भाव के साथ सह-अस्तित्व में थे। मुगल साम्राज्य के महान अकबर () पदीशाह।

साम्राज्य का संकट और पतन 1. भारतीय समाज बहुत विभाजित था: 1) जाति व्यवस्था, 2) हिंदू और मुस्लिम धर्म, 3) अलग-अलग लोग जो आर्थिक और सांस्कृतिक विकास के विभिन्न स्तरों पर थे। 2.विजय के अंतहीन युद्ध। 3. विद्रोही कुलीन वर्ग ने किसानों को लूट लिया और पूरे क्षेत्र को बर्बाद कर दिया। 4. राजकोष को कम और कम कर प्राप्त होते थे। 5. केंद्र सरकार कमजोर हो गई. 6. 18वीं सदी की शुरुआत. - साम्राज्य का पतन हो गया - फ़ारसी विजेता नादिर शाह ने दिल्ली को लूटा और राजधानी के अधिकांश निवासियों को नष्ट कर दिया। तब भारत के उत्तरी भाग पर अफगानों का कब्ज़ा हो गया। 18वीं सदी के पूर्वार्ध में. भारत प्रभावी रूप से विखंडन की स्थिति में लौट आया, जिससे यूरोपीय उपनिवेशीकरण आसान हो गया।

1600 - ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की, जिसने भारत में विभिन्न स्थानों पर व्यापारिक केंद्र बनाए - कलकत्ता शहर का निर्माण किया, बड़ी भूमि जोत का अधिग्रहण किया, जिसे गवर्नर-जनरल द्वारा नियंत्रित किया गया, उनकी रक्षा के लिए किले बनाए गए और भाड़े के भारतीय सैनिकों से सेना बनाई गई (सिपाही)), अंग्रेजी अधिकारियों की कमान के तहत यूरोपीय तरीके से सशस्त्र और प्रशिक्षित, शहर ने बंगाल पर कब्जा कर लिया - ईस्ट इंडिया कंपनी के सैनिकों द्वारा पूरे देश की व्यवस्थित विजय की शुरुआत, इसकी संपत्ति एक वास्तविक औपनिवेशिक में बदल गई साम्राज्य। भारत पुर्तगाल हॉलैंड इंग्लैंड फ्रांस 16वीं शताब्दी में। भारत के लिए समुद्री मार्ग खोला और मालाबार तट पर कई ठिकानों पर कब्ज़ा कर लिया। हालाँकि, उसके पास देश के अंदरूनी हिस्सों में आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त बल नहीं थे। वह भारत से बड़ी मात्रा में मसालों का निर्यात करती थी और भारतीयों के जीवन में बिल्कुल भी हस्तक्षेप किए बिना, विशेष रूप से व्यापार में लगी रहती थी। इंग्लैंड के मुख्य प्रतिद्वंद्वी ने भारत में अपने किले खो दिए और केवल मामूली व्यापार किया।

चीनजापान - मिंग राजवंश का शासनकाल। - किंग राजवंश का शासनकाल चीन का अलगाव। - तोकुगावा शोगुनेट जापान का अलगाव चीन और जापान के यूरोपीय उपनिवेशीकरण की शुरुआत

जी.जी. - चीन में मिंग राजवंश का शासनकाल, 17वीं शताब्दी की शुरुआत। - मिंग साम्राज्य का पतन: 1. राज्य पर शासन करने वाले सम्राट के सहयोगियों ने राज्य का खजाना लूट लिया। 2. बड़ी संख्या में अधिकारियों और शाही दरबार को बनाए रखने की लागत के लिए अधिक से अधिक नए करों की शुरूआत की आवश्यकता थी। 3. मंचू ने चीन पर आक्रमण करना शुरू किया, फिर उसके साथ युद्ध शुरू किया। 4. 1644 के किसान विद्रोह के कारण विद्रोहियों ने बीजिंग पर कब्ज़ा कर लिया और मिंग राजवंश को उखाड़ फेंका।

जी.जी. - मांचू किंग राजवंश का शासनकाल 1. मंचू ने अपने लिए एक अलग और विशेषाधिकार प्राप्त स्थान सुरक्षित किया (मांचू और चीनियों के बीच विवाह निषिद्ध थे)। 2. राज्य के मुखिया बोगडीखान सम्राट है, जो असीमित शक्ति (निरंकुशता) से संपन्न है। 3.विजय के अंतहीन युद्ध (विजय प्राप्त: मंगोलिया, उइगरों का राज्य, तिब्बत का पूर्वी भाग; वियतनाम और बर्मा में विजय अभियान)।

1757 में, किंग सम्राट के आदेश से, गुआंगज़ौ को छोड़कर सभी बंदरगाहों को विदेशी व्यापार के लिए बंद घोषित कर दिया गया। गुआंगज़ौ में, विदेशियों को शहर की सीमा के भीतर बसने और चीनी भाषा का अध्ययन करने की अनुमति नहीं थी। चीन का अलगाव उसे पश्चिमी देशों पर निर्भरता की ओर ले जाएगा - पुर्तगालियों ने चीन के दक्षिणी तट पर मकाऊ कॉलोनी की स्थापना की। XVIIX-VIII सदियों में। अंग्रेजी और फ्रांसीसी व्यापारी चीनी बंदरगाहों पर दिखाई देने लगे। पड़ोसी देशों में यूरोपीय लोगों की उपनिवेशवादी नीतियों के बारे में जानकारी मांचू अदालत तक पहुंची; अधिकारियों ने चीनी व्यापारियों और विदेशियों के बीच संपर्क को खतरनाक माना, जो समाज की पारंपरिक नींव को कमजोर कर रहा था।

16वीं सदी के अंत और 17वीं सदी की शुरुआत में जापान में सामंती गुटों के बीच सत्ता के लिए संघर्ष में। जीत इयासु तोकुगावा ने हासिल की, जिन्होंने तब जापान के सभी विशिष्ट राजकुमारों को अपनी शक्ति के अधीन कर लिया और शोगुन की उपाधि धारण की। तोकुगावा इयासु - तोकुगावा शोगुनेट के संस्थापक। - जापान में तोकुगावा राजवंश के राजकुमारों का शासन - तोकुगावा शोगुनेट।

1. वे नई ज़मीनों पर चले गए और विद्रोही राजकुमारों (डेम्यो) की ज़मीनें ज़ब्त कर लीं। 2. शाही परिवार वास्तविक शक्ति से वंचित है (संपत्ति में कोई भूमि नहीं है, इसके रखरखाव के लिए एक छोटे से चावल के राशन की आवश्यकता होती है, जो कुछ भी हो रहा था उसकी निगरानी करने वाले अधिकारी लगातार शाही दरबार में थे)। 3. राज्य की आय का 13 से 25% तक प्राप्त होता है। 4. बड़े शहरों, खानों, विदेशी व्यापार आदि पर अपना नियंत्रण स्थापित किया। 5. एदो की राजधानी में विशिष्ट राजकुमारों को बंधक बनाने की व्यवस्था शुरू की। 6. 17वीं सदी की शुरुआत. - बौद्ध धर्म राज्य धर्म है (प्रत्येक परिवार को एक विशिष्ट मंदिर सौंपा गया है)। 7. कन्फ्यूशीवाद एक शिक्षा है जो समाज में संबंधों को नियंत्रित करती है। 8. प्रेस में सख्त सेंसरशिप. 9.सताया गया, जो 17वीं शताब्दी में उत्पन्न हुआ। काबुकी का लोक रंगमंच (गीत और नृत्य)। टोकुगावा शोगुन का शासनकाल।

1.30 के दशक में. XVII सदी शोगुन इमित्सु तोकुगावा की सरकार ने यूरोपीय लोगों को देश से बाहर निकालने और ईसाई धर्म पर प्रतिबंध लगाने का फरमान जारी किया। 2. जापान के तट पर आने वाले किसी भी विदेशी जहाज को नष्ट कर दिया जाता था और उसके चालक दल को मौत की सजा दी जाती थी। देश को "बंद" करने की नीति यूरोपीय लोगों द्वारा जापान पर आक्रमण को रोकने की अधिकारियों की इच्छा और पुरानी परंपराओं और सामंती व्यवस्था को बरकरार रखने की इच्छा के कारण हुई थी। देश के "बंद" होने के बाद, जापान के यूरोप के साथ व्यापार संबंध समाप्त हो गए। केवल डचों के संबंध में कुछ अपवादों की अनुमति दी गई; पड़ोसी एशियाई देशों के साथ संचार भी जारी रहा - पुर्तगालियों द्वारा जापान की खोज। 3. लगभग 100 वर्षों तक जापानियों ने पुर्तगालियों से हथियार (आर्कबस और कस्तूरी) खरीदे। 4.फिर स्पेनवासी देश में आये, उसके बाद डच और ब्रिटिश आये। 5. जापानियों ने यूरोपीय लोगों से सीखा कि, चीन और भारत के अलावा, जो उनके दिमाग में दुनिया को सीमित करते थे, अन्य देश भी थे। 6. मिशनरियों ने देश में ईसाई शिक्षा का प्रचार किया और यह किसानों के बीच सफल रहा। इससे केंद्र सरकार और कुलीन वर्ग की नाराजगी फैल गई, जिन्होंने ईसाई विचारों में सार्वभौमिक समानता के विचारों को मौजूदा परंपराओं के लिए खतरा देखा।

जापान के "बंद" के परिणाम: 17वीं शताब्दी की शुरुआत में। जापान में तोकुगावा परिवार का निरंकुश शासन स्थापित हो गया। देश के शासकों ने बलपूर्वक पारंपरिक समाज के विनाश को रोकने का प्रयास किया। हालाँकि जापान का "बंद" अधूरा था, लेकिन इससे विदेशी बाज़ार से जुड़े व्यापारियों को काफी नुकसान हुआ। अपना पारंपरिक व्यवसाय खोने के बाद, उन्होंने दिवालिया किसान मालिकों से जमीन खरीदनी शुरू कर दी और शहरों में उद्यम स्थापित किए। देश के "बंद" ने पश्चिमी देशों के पीछे जापान के तकनीकी पिछड़ेपन को भी मजबूत किया।

महान भौगोलिक खोजें औपनिवेशिक विजय पूर्व के राज्य जिन्होंने अपनी स्वतंत्रता खो दी (भारत) पूर्व के राज्य जिन्होंने अपने देशों को यूरोपीय लोगों के लिए "बंद" करने की कीमत पर स्वतंत्रता बरकरार रखी (दुनिया से अलग-थलग) (चीन, जापान) 18वीं शताब्दी - देश पूर्व के लोग पारंपरिक समाज के ढांचे के भीतर रहते रहे और यूरोपीय देशों से अपने विकास में पिछड़ गए

गृहकार्य § आर/टी 1-5 पृष्ठ